「大副業時代」の幕開け?日米の副業・兼業の実態

副業大国として知られるアメリカ。仕事の掛け持ちは当たり前です。

片や、長きにわたり副業はタブーとされてきた日本。

近年では働き方改革とコロナ禍の需要が相まり、「大副業時代の幕開け」と報道されることもあるようですが、笛吹けど踊らずのような印象を受けるのが正直なところ。

現に、「親会社の方針に基づき社員の副業を禁止したいのですが、可能ですか?」という在米日系企業のお問い合わせがまだまだ多いのも事実です。

今回は、日米の副業・兼業の実態を探っていきたいと思います。

1. 日本の副業・兼業事情

法的規定

結論からお伝えすると、日本では法的に副業・兼業は許可されています。

日本政府は2018年を「副業元年」と位置づけ、働き方改革を推進。

同年1月には、厚生労働省公開のモデル就業規則から副業禁止規定が撤廃となり、副業を認めることを示す以下の規定が新設されました。

政府は経済の活性化を最大の狙いとし、以下のような効果を期待。「新たな時代の到来だ!」という声が飛び交いました。

- 人材難における人手の分け合い

- 多種な多様な働き方ニーズへの対応

- 人生100年時代における生涯賃金の増収

- 新技術・新事業の創出促進 など

実態

上記の規定改正を以って、現場はどのように変わったのでしょうか。

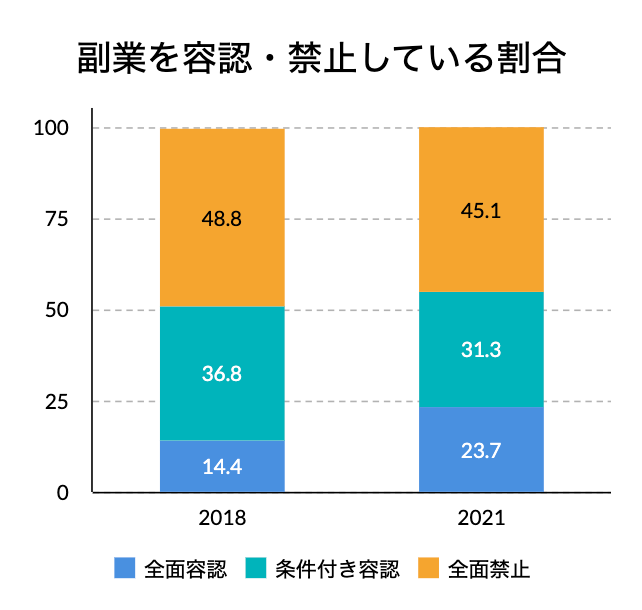

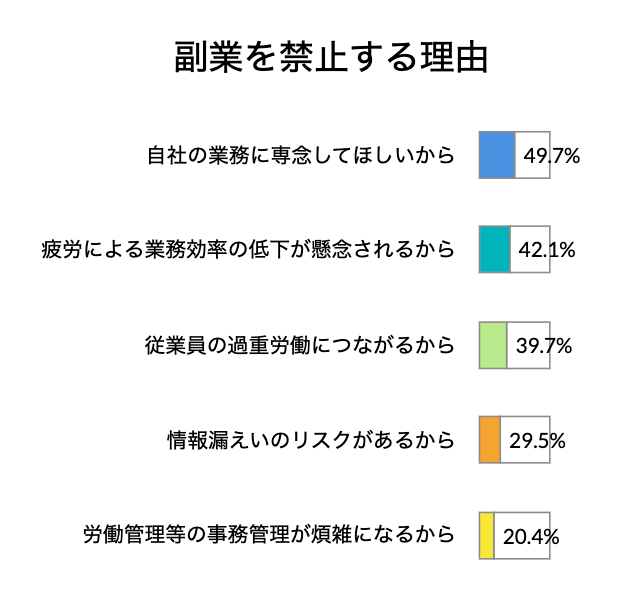

以下は、人事コンサルファーム 株式会社パーソル総合研究所が2020年に企業を対象に実施した副業に関する調査結果です。

2018年からの3年間で副業を容認する企業数は確かに増加してはいるものの、依然として半数近くの企業が副業を禁止していることが見て取れます。

法的な拘束力はなくとも、日本国民の間で根付いている副業・兼業に対する慣習を取り払うには、やはり時間がかかりそうですね。

2. アメリカの副業・兼業事情

法的規定

言わずもがな、アメリカには副業・兼業を制限する法的規定は存在しません。

副業大国のアメリカ。副業・兼業を意味する表現は「サイドジョブ(Side Job)」「セカンドジョブ(Second Job)」「サイドハッスル(Side Hustle)」「サイドギグ(Side Gig)」などなど、複数あります。

日本では禁止されている公務員(教師や警察官含む)でさえも、副業は原則許容されています。

実態

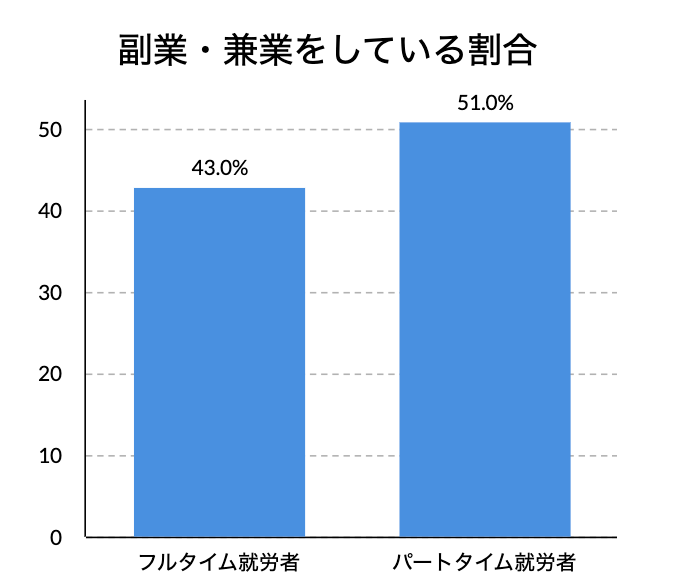

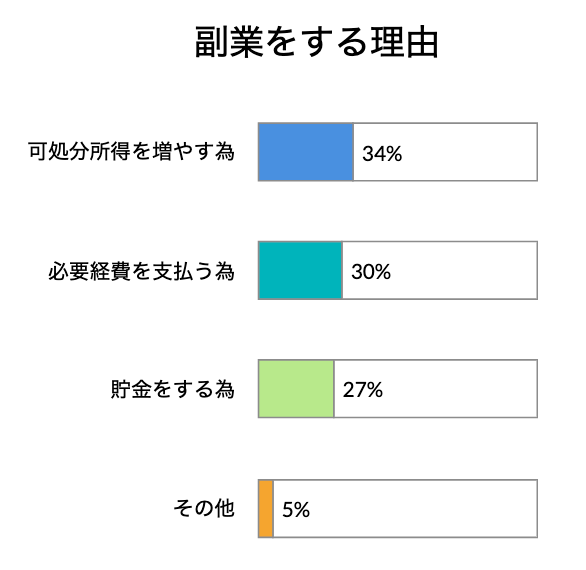

ファイナンスカンパニー Bankrate社が2019年に実施した副業に関する調査結果は以下の通りです。

2人に1人、人口で言えば7千万人以上の人が副業・兼業をしているという数値が出ています。これはパンデミック以前の調査結果ですので、かなり高い確立で増加していると言っていいでしょう。

ギグ・エコノミーの影響を強く受けるミレニアル世代を中心として、以下のような職種に従事する方が多いようです。

- オンラインビジネス:ブログ、ポッドキャストなど

- フリーランスコンサルティング

- Eコマース:Amazon、eBay、Etsyなどでの店舗運営

- 投資:不動産、仮想通貨、株など

- 執筆

- サービス業:清掃、ノータリーサービスなど

- YouTube

- ソフトウェア・アプリ開発

- ギグ・ワーク:Uber、Lyft、Instacartなど

冒頭で書いたような「日本の親会社の方針に基づいた副業・兼業の制限」は、残念ながらアメリカの慣習に沿っているとは言い難いのが現実です。そのような制限が理由で、選考・内定を辞退する候補者も数多く見てきました。

また正当な根拠なく、副業・兼業を理由にむやみに不採用とすることは差別と捉えられる可能性もゼロではないです。雇用主の方々は、慎重な姿勢で挑むことが求められると感じます。

3. アメリカでの副業・兼業の注意点

上記の通り、副業・兼業を制限する法律がないアメリカ。

パフォーマンス・結果重視のこの国では、就業時間外は自由なことをして構わないというのが基本的な考え方です。

しかし企業⇔従業員間で、「利益相反」が起こりうるようなケースは別の話。

国としての規定は存在せずとも、雇用契約ベースで副業・兼業を含んだ一定の行動を禁止する条項が盛り込まれていることもあります。以下にて一例を紹介します。

| 名称 | 内容 |

|---|---|

| 競業禁止条項Non-Compete Agreement | 従業員が在職中に兼業することや、退職後に競業行為を行うことを禁止する条項。 |

| 秘密保持契約Non-Disclosure Agreemen│NDA | 会社または会社の顧客情報を秘密に保持すること、そして、雇用上発明・開発した知的財産権は会社に帰属または譲渡されることを約束する条項。 |

| 勧誘禁止条項Non-Solicitation | 業務委託など、何らかの共同事業を行うパートナーシップ先などから従業員の引き抜きや、退職を促すことを禁ずる条項。 |

中でも注意したいのは、競業禁止条項(Non-Compete Agreement)に関して。

米国財務省の調査によると、米国人労働者の18%、約5人に1人が競業禁止契約の制限下にあるとされており、普及率の高さが伺えます。

一方で、「職業選択の自由」を尊重する動きも活発で、カリフォルニア州、コロラド州、モンタナ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州では競業禁止契約を従業員に強制することを禁じています。

これらを制定したい雇用主の方は、顧問弁護士への相談をお勧め致します。