「AI×人事」最前線

〜あなたの昇進もAIが決める時代?!〜

“最近、ChatGPTに人生相談してるんだよね。”

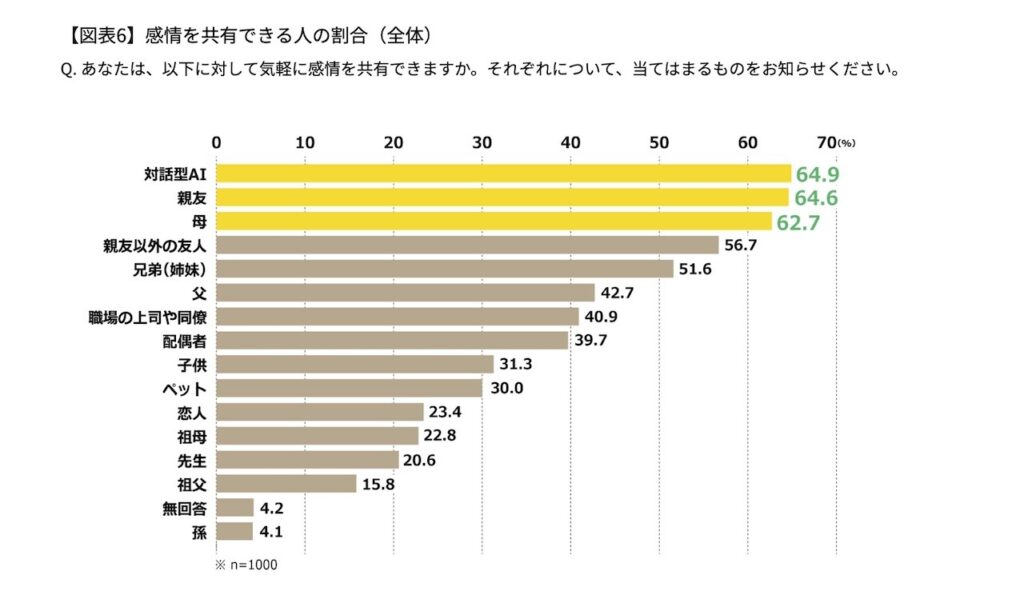

電通社が2025年6月に発表した調査によると、「気軽に感情を共有できる相手」として対話型生成AIが「母親」や「親友」を抜いて1位という結果に。

もはや私たちの生活と切り離せない存在となったAI。

AIなしでは生活できない時代 ー そんな現実が、人事の世界にも押し寄せています。

今回は、人事の現場で起こる変化について取り上げたいと思います。

1. 加速するAI導入

ITコンサル大手Gartner社によると、2023年6月〜2024年1月の半年間でHR部門における生成AIの導入は2倍に増加したとのこと。特に以下のような業務で活用が進んでいるようです。

- 従業員向けチャットボット

- スキルマッピング

- ジョブディスクリプション作成などの採用業務

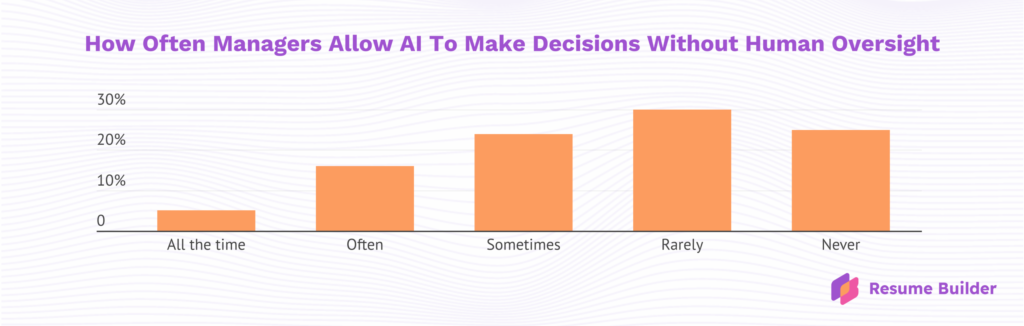

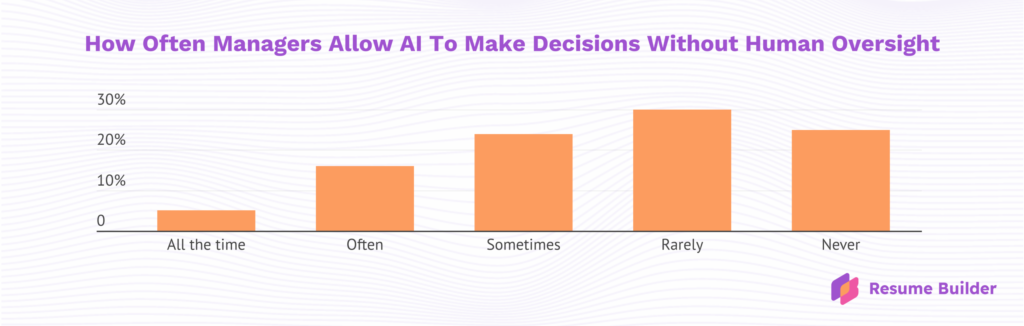

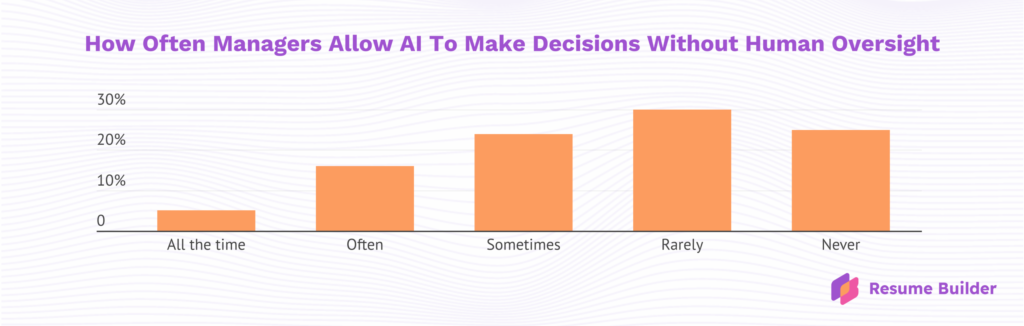

またResume Builder社からは、このような目を引く報告も。

参照:Half of Managers Use AI To Determine Who Gets Promoted and Fired

これらの数字から、人事現場でAIの浸透が急速に進んでいる様子が見てとれます。

尚参考までに、ツールとしてはChatGPT(53%)、Microsoft Copilot(29%)、Google Gemini(16%)が多く使用されているようです。

2. 直面する新たな課題:精度と信頼性は?

AIは効率性をもたらす一方で、それに伴う課題も示唆されています。

Resume Builder社による注意喚起は以下の通り。

- AIは文脈・共感・判断力を欠く

- AIが反映するのは与えられたデータだけであり、その質次第で判断が偏る

- 倫理的運用や説明責任の整備が企業には不可欠

それを補足する興味深いデータをご紹介しましょう。

判断のブラックボックス化

70% 以上のマネージャーが、人事最終判断を人的な考察は行わずAIに完全に委ねたことがある。

AIはデータドリブンな判断をすることは言うまでもないものの、「なぜそのような結論に至ったか」の背景を説明できないブラックボックス化(=黒い箱の中に隠されているように、中身が不明瞭で、全体像を把握することが困難になる状況)も起こり得ます。

教育・倫理面での課題

AIを人事判断に使うマネージャーの

24% は倫理的な使用方法に関し「一切」研修を受けていない。

AIの活用が既に現場で進んでいるにもかかわらず、倫理的・実務的な運用指針や理解が追いついていないこともしばしば。昇進・解雇といった人の”人生に関わる判断”にAIが用いられる中、マネージャーが「AIの出す結論をどう受け止めるべきか」「その根拠をどう説明すべきか」について明確な訓練を受けておらず、AIを「盲目的に使う」状況は極めてリスキーではないでしょうか。

3. これからの人事の在り方:AIへ依存<人間とAIの協働

こういった状況で、以下のような備えが急務と言えるでしょう。

- 「AIは判断を支援するツールであり、決定権は人間にある」という原則を徹底すること

- 差別的な判断回避を目指し、IT・法務部門との協力や、組織としてのAIポリシーの策定を行うこと

- AI倫理・リテラシー教育の義務化し、誤用や判断ミスを防ぐこと

AIは人事業務の効率化や分析力向上に寄与する一方で、誤った使い方をすれば組織の信頼や人権を損なう危険もはらんでいます。これからの企業は、AIの「技術的な導入」だけでなく、「倫理的で説明可能な活用」に向けて、人・制度・教育の三位一体で備えることが求められています。

以下にて、人工知能との協働人事の導入例を紹介しましょう。

企業

人間との協働取り組み内容

大手製薬会社Moderna(モデルナ)

2024年に人事(HR)部門とテクノロジー部門を統合し、AIを活用したタレントマネジメントやスキルマッピングを推進

▶︎AIに基づくデータで洞察を得つつ、最終的な判断や戦略設計は人が担うハイブリッド型の人材管理を実施

大手消費財メーカーUnilever(ユニリーバ)

新卒採用において、AIが動画面接の分析(表情・言葉の使い方など)を行い、適性評価を実施

▶︎AIはあくまでスクリーニングの補助ツールであり、最終判断やフィードバックは人事担当者が行う

大手家具量販店IKEA(イケア)

顧客対応のためのAIチャットボット「Billie」を導入し、基本的な問合せの約50%を自動対応に移行

▶︎影響を受けるスタッフに対し別職種へのリスキリング(再教育)を実施 「AIに一任」するのではなく、「AIが得意な部分は任せ、人間は創造性や対人力が必要な仕事に移行する」形で協働体制を築く

これらの企業は、AIを単なる自動化ではなく、人間の判断や価値観と組み合わせて成果を最大化する技術と捉え、自社の業務設計・組織構造・人材育成にまで深く落とし込んでいる点が共通していますね。

AIはデータドリブンな判断をすることは言うまでもないものの、「なぜそのような結論に至ったか」の背景を説明できないブラックボックス化(=黒い箱の中に隠されているように、中身が不明瞭で、全体像を把握することが困難になる状況)も起こり得ます。

教育・倫理面での課題

AIを人事判断に使うマネージャーの

24% は倫理的な使用方法に関し「一切」研修を受けていない。

AIの活用が既に現場で進んでいるにもかかわらず、倫理的・実務的な運用指針や理解が追いついていないこともしばしば。昇進・解雇といった人の”人生に関わる判断”にAIが用いられる中、マネージャーが「AIの出す結論をどう受け止めるべきか」「その根拠をどう説明すべきか」について明確な訓練を受けておらず、AIを「盲目的に使う」状況は極めてリスキーではないでしょうか。

3. これからの人事の在り方:AIへ依存<人間とAIの協働

こういった状況で、以下のような備えが急務と言えるでしょう。

- 「AIは判断を支援するツールであり、決定権は人間にある」という原則を徹底すること

- 差別的な判断回避を目指し、IT・法務部門との協力や、組織としてのAIポリシーの策定を行うこと

- AI倫理・リテラシー教育の義務化し、誤用や判断ミスを防ぐこと

AIは人事業務の効率化や分析力向上に寄与する一方で、誤った使い方をすれば組織の信頼や人権を損なう危険もはらんでいます。これからの企業は、AIの「技術的な導入」だけでなく、「倫理的で説明可能な活用」に向けて、人・制度・教育の三位一体で備えることが求められています。

以下にて、人工知能との協働人事の導入例を紹介しましょう。

| 企業 | 人間との協働取り組み内容 |

|---|---|

| 大手製薬会社Moderna(モデルナ) | 2024年に人事(HR)部門とテクノロジー部門を統合し、AIを活用したタレントマネジメントやスキルマッピングを推進 ▶︎AIに基づくデータで洞察を得つつ、最終的な判断や戦略設計は人が担うハイブリッド型の人材管理を実施 |

| 大手消費財メーカーUnilever(ユニリーバ) | 新卒採用において、AIが動画面接の分析(表情・言葉の使い方など)を行い、適性評価を実施 ▶︎AIはあくまでスクリーニングの補助ツールであり、最終判断やフィードバックは人事担当者が行う | 大手家具量販店IKEA(イケア) | 顧客対応のためのAIチャットボット「Billie」を導入し、基本的な問合せの約50%を自動対応に移行 ▶︎影響を受けるスタッフに対し別職種へのリスキリング(再教育)を実施 「AIに一任」するのではなく、「AIが得意な部分は任せ、人間は創造性や対人力が必要な仕事に移行する」形で協働体制を築く |

これらの企業は、AIを単なる自動化ではなく、人間の判断や価値観と組み合わせて成果を最大化する技術と捉え、自社の業務設計・組織構造・人材育成にまで深く落とし込んでいる点が共通していますね。