「解雇は簡単」は間違い!?アメリカのレイオフ文化

“You’re fired! / 君はクビだ!” ―上司に解雇を告げられ、段ボール箱に荷物を詰めてオフィスを去る。

こんなアメリカ映画のワンシーンを見たことがある方も多いのではないかな?と思います。

それが起因してか、「アメリカでは、即日解雇してもいいですよね?」「レイオフは簡単ですよね?」などというお声をよく耳にします。

確かに日本に比べて米国では、解雇そのものが身近ではあるでしょう。

しかし、人事畑の筆者としては、上記の認識には警鐘を鳴らしたいと感じるのが正直なところ。

今回は「米国の解雇文化」に関して、雇用主・労働者双方の視点から解説していきたいと思います。

1. 基本となる概念

[転職大国アメリカ]の記事にてご紹介した通り、米国は人材の流動性が非常に高いです。

それを支えるファクターのひとつが “at-will Employment” という雇用概念。

期間の定めのない雇用契約において、雇用者・被雇用者のどちらからでも・いつでも・理由不問で自由に契約解約できるという原則

つまり ”雇用は双方の自由意志(will)に基づくもの”であり、解雇も辞職も好きなタイミングでできるということです。一般的に、オファーレターやEmployee Handbookに明記されているケースが多いかと思います。

2. 雇用主目線:「法の遵守」

上記をお伝えすると、「やっぱりアメリカでは解雇は容易なんですね!」と冒頭の印象を助長してしまうことがあります。残念ながら、そのご質問には声を大にして「NO」と回答をさせていただきたいところ。

ここは訴訟大国、かつ労働者の権利保護の意識が強いアメリカ。

解雇をお考えの雇用主様には、石橋を叩きすぎているのではないか?というレベルで慎重に動いていただくことをお勧めしたいです。

at-will Employemetの規定が示す通り、いかなる理由でも解雇は可能です。

しかし「法が許す範囲での理由」である必要があり、解雇理由として禁止されており不当解雇の対象となるケースも存在することをまずはお伝えしたいです。以下はその一例となります。

| 概要 | 具体例 |

|---|---|

| 黙示契約に反する解雇 | 「良い仕事をすれば雇用を保証する」等と暗示したのに解雇するケース ※黙示契約(正式な契約ではなく口約束)は基本的には米国では効力を持たないものの、解雇などの状況下では判断材料のひとつととなり得ます。 |

| 市民的権利に反する解雇 | 「陪審義務を果たす」など市民としての任務を全うした際に仕事に影響が及んだ場合、それを理由に解雇するケース |

| 誠実公正義務に反する解雇 | 「年金受給権限が有効となること」などを理由に解雇するケース ※定年退職の概念はアメリカには存在しません。 |

| 公益通報者保護法に反する解雇 | 会社の違法行為や不正を内部告発したことを理由に解雇するケース |

| 差別に基づく解雇 | 人種・肌の色・宗教などを理由に解雇するケース |

上記に限らず、州や地域ごとの規定がある場合がございます。ご担当の弁護士様に相談の上、判断を仰ぐことをお勧め致します。

3. 雇用主目線:「適切なステップ」

では法を遵守していれば、即日解雇をしても問題ないのでしょうか?

リスクを正しく管理し皆様の事業を守る為にも、こちらにも首を横に振りたく思います。

解雇希望時は以下のような段階的措置を踏み、最終手段として「解雇」という選択肢をとることが賢明な判断でしょう。

- ジョブディスクリプションや従業員ハンドブックを活用し、期待値を明確にすること

- 従業員に歩み寄り、共に改善を試みること

- 客観的に評価が分かる記録を残すこと

その理由を知っていただくべく、「訴訟大国アメリカ」の実態を示す面白い例・データを3つご紹介しましょう。

2018年 TACO BELL社集団訴訟事件

割引を提供する = 食事中職場に残ることを強いられ、食事休憩を取る権利を剥奪されたという主張。我々日本人からすると驚嘆するような内容ですが、これが通用するのがアメリカなのです。

数多存在する弁護士

2024年7月時点で、カリフォルニア州には約29万人の弁護士が存在しています。(引用:カリフォルニア州弁護士会)人口は約3,900万人ですから、約130人に一人が弁護士 ということとなります。

「鶏が先か、卵が先か」は分かりかねるものの、いかに訴訟が身近であるかは想像に難くないのではないでしょうか。

訴訟の最大の動機

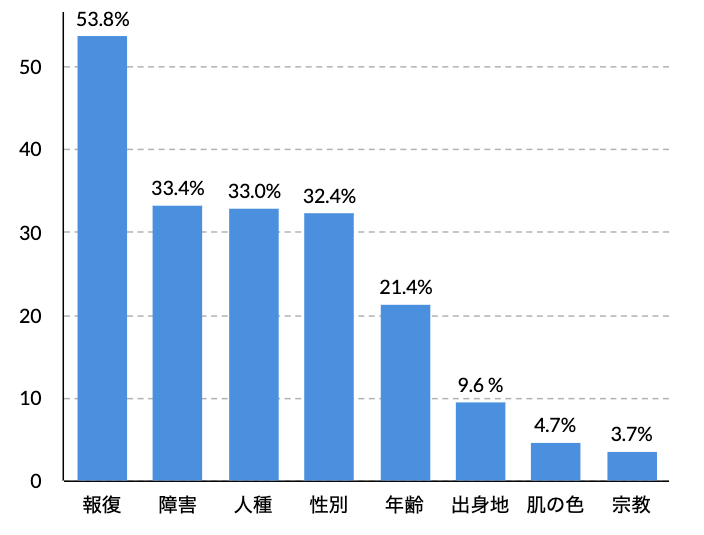

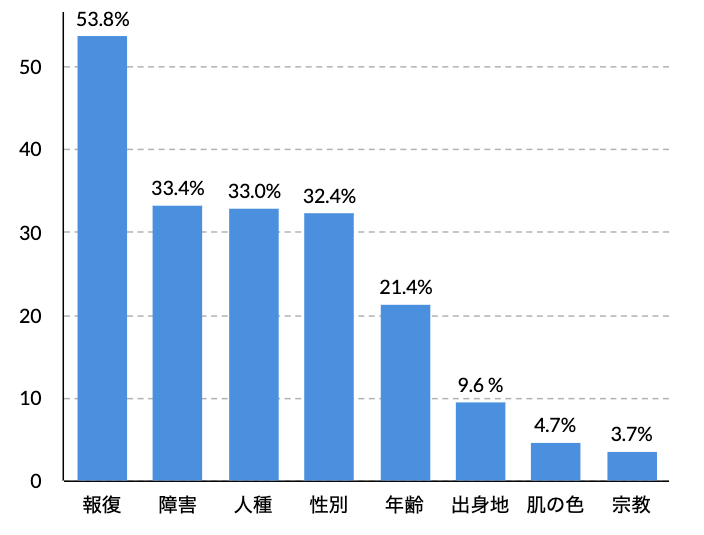

左はEEOC(米国雇用平等委員会)調査による、2019年に起きた職場関連の訴訟原因に関するデータです。

半数以上の53%が「会社への報復」を占める結果となっています。

報復の念を起こしやすいタイミングとして、「解雇」が挙げられるのではないでしょうか。仮に従業員側に非があると考えられる場合でも、万全を期した対応が必須と言えるのではないかと思います。

4. 労働者目線

日本では「リストラ」という言葉がどこか独り歩きし、「職を失うこと=世間体や名誉を失うこと」と考える方も多いと聞きます。

もちろんレイオフにあうことは、決して喜ばしいことではないかもしれません。ただ、ネガティブにとらえすぎる必要は必ずしもないよう感じます。

現にSTS Careerリクルーターも、解雇を機にお仕事探しをされている方と日常的にお話をしておりますし、皆様問題なく再就職先を見つけておいでです。